2.1. ソウル市の地勢

ソウル市は朝鮮半島の西側の中央部に位置し、北緯36°34′、東経126°59′の緯度経度をもっている。

面積は、1908年では16.5km2であったが、1973年には627.06 km2と、約38倍にも拡大された。1997年現在は605.52km2である。

図 4 朝鮮半島

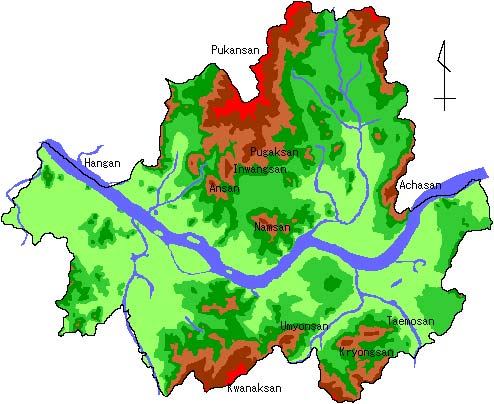

ソウル市の自然環境を見ると、北方には太白山脈から西方に向かう北韓山(Pukansan)の地脈である北岳(Pugaksan)と仁王山(Inwangsan)があり、南方にある冠岳山(Kwanaksan)は、北韓山と向かい合うように位置している。その冠岳山と北韓山の真ん中に南山(Namsan)があり、その間には丘陵や山が散在し、土地の起伏が激しい。また、北方の北韓山、南方の冠岳山、ソウル市外の西方に位置する徳陽山と東方に位置する竜馬山の4つの山は、風水的意味を持つ山とされ、さらに標高も高いことから、景観的意味も非常に重要となる。

また、同じく風水的に重要な意味をもつ川漢江(Hangan)が東西方向に流れ、ソウル市を南北に分断しておいる。その全長は467.77km、ソウル市を流れる長さは41.5km、市内を流れる部分の幅は600〜1200mと非常に大きな河川である。漢江は、首都ソウル市の上水源であり、未来のソウル市の中心軸とされ、オープンスペースとしての代表的な景観資源として位置付けられながら、沖積地に発達するYoidoには、高層化されたビルが群立するし、1994年現在、166個のアパート団地が開発され、再開発、再建築によって高層化、高密化が引き起こされており、景観的、もしくは環境的な様々な問題が引き起こされている。

ソウルの地形状況を、以下の図5に示す。

図 5 ソウル市地形

2.2. ソウル市の歴史

首都としてのソウル市は1394年にまで歴史をさかのぼることができる。李氏朝鮮の初代の王となった太祖(李成桂)が高麗の首都であった開京(現在の平壌)から漢陽(現在のソウル)への遷都を行ったのがその始まりである。一時遷都の候補地としてあげられた母岳を訪れた太祖がその帰り、この漢陽を通り、遷都を決定したといわれる。ここに李朝は新しい時代のはじまりとともに、高麗時代の古い勢力が根をおろした旧都開京を離れ、新しい都をもつことになったのである。

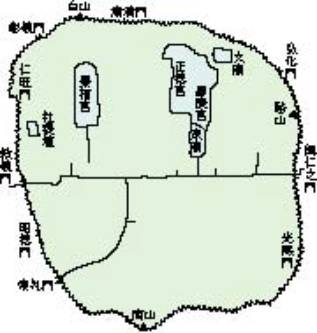

首都漢城の建設は、まず宗廟、社稷壇、宮殿、朝市の建設が行われ主要な道路の位置が定められた。王の居所である宮殿、祖先の霊を祀る宗廟、国の基本となる土地と穀物の神を祀る社稷壇、それらを結ぶ街路が漢城の都城計画の基本とされ、真っ先に着手されたのである。

図 6 漢城

これらの建物はその後何度も建て替えられているが、それらの位置はほぼそのまま現在のソウルに受け継がれている。東大門(興仁之門)から宗廟、社稷壇を経て西の敦義門(西大門)に至る東西の幹線道路は現在の鍾路であり、この東西の幹線道路と南大門(崇礼門)から北上した道路の交差する箇所には鐘楼(現在の鐘閣にあたる)が設けられた。

1395年には、漢城を取り囲む城壁と八つの城門の工事にとりかかっているのだが、城壁は、地形に沿って曲がりくねり不整形となっている。また、都は碁盤の目のような街路で区画することは行われず、さらに王宮を中心としつつも都城全体は左右対称にはならず、更に広く西に狭い不整形な形態となっている。

城壁の造営にともなって漢城には八つの門が開かれた。記録によれば北の門を粛清門、東のものを興仁之門(東大門)、南の門を崇礼門(南大門)、西のものを敦義門といい。また東北、東南、西南、西北のものをそれぞれ弘化門(東小門)、光熙門(水口門)、昭徳門(西小門)、彰義門といった。このうち崇礼門(南大門)が中国の使臣が出入りした漢城の正門となる門であった。

2.3. ソウル市の人口

ソウル市の人口の推移を図7に示す。

図 7 ソウル市人口推移

また、1997年のソウル市及び、韓国のその他の主要都市における面積、世帯数、人口、人口密度を示す表1を以下に示す。

表 1 韓国主要都市

ソウル市を他の主要都市と比較すると、人口および人口密度が非常に高いことがわかる。また、東京都の人口密度(1995年)が5,384(km2/人)であること(これは市も含めての数値であるが)を考えても、非常に高い密度を有していることがわかる。