江戸時代,外敵から守るためにお寺やお宮を造ったのと同じように、この醤油蔵の周りには酒蔵などの蔵を造ることで敵から攻めにくい町を造っていきました。

約 200 年前に建てられました。杵築で最も古い商家といわれています。昔は酢屋であったことが坂道の城下町、杵築を代表する酢屋の坂の名前の由来といわれています。

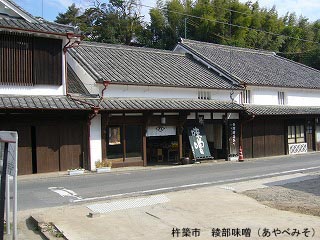

創業当時から酒蔵として居蔵造という形式で造られました。居蔵造とは蔵と住居が同じ建物にある形式です。今も居住・店舗棟として使用されています。1874年に建てられました。

元旦を以外の毎日、朝8時から夕方5時まで見学できます。

戸次本町(へつぎほんまち)は、江戸末期から戦前にかけて在町(=農村だが、城下町のような商業活動の許されたところ)として栄えた、古い街並みが残る地区です。そんな戸次の中心にあるのが、帆足酒造の酒蔵群です。江戸時代から明治時代に建てられました。

入館時間 9:00〜16:30

休館日 月曜日(月曜が祝祭日の場合は翌日)